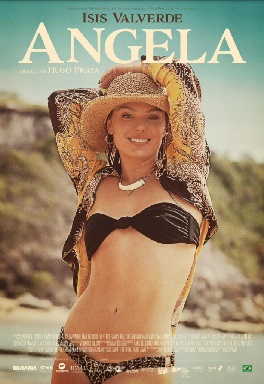

Fotografia: Helbert Rodrigues/Divulgação

Hoje, dia 31 de março de 2024, datam-se 60 anos do Golpe Militar no Brasil – momento que julgo propício para compartilhar aqui mais algumas impressões sobre o espetáculo cênico “O Avesso da Pele”. Este, inspirado pelo livro de Jeferson Tenório (Companhia das Letras, 2020).

Encenada pelo Coletivo Ocutá, a peça apresenta direção de Beatriz Barros e atuações de Alexandre Ammano, Bruno Rocha, Marcos Oli e Vitor Britto.

A narrativa se desdobra em uma Porto Alegre dos anos 80 e revela a história de Henrique e Pedro (pai e filho, respectivamente). Aspecto interessante é o fato de que não há papel fixo para os atores, eles se revezam na interpretação das personagens – inclusive Marta, esposa de Henrique e mãe de Pedro.

Em um país estruturalmente racista, com cicatrizes de um período ditatorial que parece pulsantemente vivo ainda nos dias de hoje – algo que fica evidente diante da recente tentativa de censura da obra literária que a inspirou -, “O Avesso da Pele” é uma peça tão dolorida, quanto necessária de se ver.

Poesia em corpo e coreografias que pulsam experiências de (re)existências

O espetáculo apresenta nuances poéticas expressas nos ritmos que costuram as histórias de múltiplas vivências negras e perpassa a pulsão destes corpos que, em meio à opressão cultural, policial, estrutural, como um todo, ainda buscam formas de viver.

Esta manifestação está, por exemplo, nas coreografias de funk, expressão musical nascida da vivência periférica e que hoje é um ritmo conhecido mundialmente – pouco apreciado apenas nos círculos extremamente conservadores. Isto é teatro essencialmente corpóreo, com entrega total. Lindo de se ver e viver.

A poética se encontra, ainda, na própria beleza da história de um Professor que, no cenário mais desolador – diante de um sistema estudantil precário e opressor – consegue o impossível: cativar, captar a atenção dos alunos, ao contar uma história de forma intrigante e performática.

Assim sendo, gentilmente o Coletivo Ocutá ainda nos brinda enquanto plateia quase com um espetáculo dentro do outro, mostrando a emblemática história de “Crime e Castigo”, de Dostoiévski. Não é pouca coisa.

Válido um destaque especial, aqui, para a composição cênica. Os livros espalhados pelo chão me parecem uma provocativa do paradoxo de uma luta extenuante – em favor da literatura – quando nada mais parece fazer sentido. A vontade de desistir e jogar para o alto.

Ao mesmo tempo, o entendimento de que livros salvam. Especialmente porque são portas de outros universos quando a vivência do real é absurda e completamente insuportável.

De modo mais estritamente analítico, sob minha perspectiva de uma mulher branca – e que não aprecia muitos rótulos e, no entanto, para fins de se “situar” talvez hoje se identificaria como bissexual -, penso que a peça contempla a representação da dor da mulher negra, por meio da personagem Marta.

Sim. Isto é fato incontestável.

Entretanto, por mais que esta seja interpretada pelo coletivo de homens negros (algo que também se mostra uma excelente provocação), ainda assim sinto falta de uma atriz negra neste papel. Não haver uma presença de mulher ali me incomoda.

Esta ausência, penso, me desacomoda justamente porque ela mesma no palco é um sinônimo da invisibilidade da negritude feminina nesta sociedade ainda tão racista, quanto patriarcal.

Entendo que a peça fala da dor causada por uma sociedade machista para todes nós – uma vez que os estereótipos colocados ao homem negro também são extremamente pesados. Mas não sei se posso ir mais além deste ponto, considerando meu lugar de fala.

“Não atender a estereótipos também é resistir”

Na perspectiva de Cíntia Bitencourt, mulher negra, bissexual e não-monogâmica, estagiária de Inclusão, a peça faz refletir sobre como a construção da autoestima é, em verdade, coletiva.

“É algo que, na minha vivência, eu nunca tinha pensado dessa forma, justamente porque fui me construindo e lutando para me amar de forma muito individual e solitária. O que é um reflexo da nossa sociedade, do neoliberalismo e até mesmo do capacitismo”, pontua.

“Então, ter me enxergado tanto em tantas cenas me deixou do avesso, me lembrou e me fez sentir humana de novo. Já faz algum tempo que tenho me sentido incomodada com as expectativas das pessoas em relação ao que deve ser uma mulher preta no país que a gente vive, como deve se portar, do que deve gostar. como se existisse de fato uma régua do que é mais preto e o que não é (e não estou falando de colorismo)”, acrescenta.

Para Cíntia, não atender a estereótipos também é resistir. “Não quero me sentir desconfortável para caber em espaços que diminuam, que me façam pensar que estou errada em, por exemplo, não dançar pagode! Porque isso não me torna menos negra”, frisa ela.

“Na peça, me vi muito no personagem do Henrique, mas também me vi muito no Pedro e na Marta. Acho que cada um conta um pouquinho sobre mim, sobre coisas que passei ao longo da vida pra chegar até aqui, para estar viva. Me vejo educadora no futuro, então me marcou muito ter essa referência do professor tão marcante, de tanta luta e resistência”, destaca.

“A gente se acostuma com a violência e se esquece da vida. Se esquece que antes do tiro, antes de ser alvo, antes de ter a vida tirada por uma sociedade racista, houve uma vida imensa”, recorda. Conclui em uma análise poética que a peça “é uma aula ‘daquelas’, de se dar com a alma uma coragem que bala nenhuma atravessa, pois ancestralizar também é viver. Viver em quem fica”.

Arte possibilita justamente aquilo que faz a humanidade avançar: o debate de ideias, a expansão da consciência individual e coletiva, o senso crítico

De minha parte, Rafaela, concluo afirmando que fui acompanhar “O Avesso da Pele” cheia de perguntas, mas descobri que poderia ser mais sábio estar lá para escutar. O som. A voz. O texto. O dizer. As gírias destas pessoas potências.

É lindo, sobretudo, relembrar esta possibilidade que a arte oferece de, literalmente, nos darmos as mãos, como acontece em certo momento do espetáculo. Também de sentir impacto – recordo não ter acordado tão bem no dia seguinte à apresentação.

Talvez justamente por ver o quanto ainda temos a avançar. E relembrar a urgência de fazê-lo. Porque arte tem disto também: remexe as entranhas, toca nas feridas. Mas possibilita, a partir daí, que nos tornemos seres humanos melhores.

Principalmente por, independentemente das opiniões pessoais, viabilizar justamente aquilo que faz a humanidade avançar e, por consequência, ser o grande alvo da ditadura que censura: o debate de ideias, a expansão da consciência individual e coletiva. A construção daquilo que é capaz de tirar o oprimido de sua posição: o senso crítico.

Esta é a beleza estupenda de tudo.

Obrigada, Coletivo Ocutá, Tenório, plateia e todes que estiveram lá por esta experiência.

E você, já viu “O Avesso da Pele”? Caso tenha acompanhado, me conta aqui nos comentários as tuas percepções!

(ps: e se você não viu, fique ligado na agenda do grupo na página do Insta: @oavessodapele – eles vão rodar o Brasil com o espetáculo, quem sabe cheguem aí na tua cidade também?)